在1000多年前的唐代,有位名叫符澈的“军二代”,通过自己的努力当上了“国防部部长”。

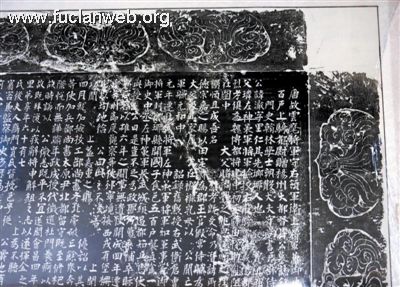

位于捷佳古玩城三楼的洛阳碑志拓片博物馆,展示有符澈墓志的拓片,虽有部分文字漫漶不清,但仍可从中了解到符澈的生平事迹。

洛阳碑志拓片博物馆馆长刘建军对符澈十分推崇:“符澈的墓志,是由大诗人白居易的弟弟、唐朝宰相白敏中撰写的,那可了不得!”

认真想想,这也可以理解:唐朝的“国防部部长”去世,唐朝的“总理”写篇文章悼念一下同僚,是再自然不过的事情。

按符澈的墓志铭文推算,符澈生于公元779年,与韩愈之子韩昶同岁,比唐宪宗李纯小1岁,其祖父符令奇,父亲符璘,皆为魏博(今河北邯郸)节度使田悦的部将。公元781年,成德(今河北正定)节度使李宝臣病死,他的儿子李惟岳谋求袭位,唐德宗(唐宪宗之祖父)不允许,于是李惟岳联合田悦等发起叛乱,引发持续4年之久的河北藩镇之乱。

唐德宗派兵镇压,符令奇审时度势,决定脱离田悦,投靠官军。为了不让田悦起疑,符令奇留在田悦军中,让儿子符�悄悄率领500名骑兵加入官军,参加镇压田悦等人的战斗。符璘弃暗投明让唐德宗看到了平叛成功的信心,高兴之下,便赏赐符璘“别墅”一套、良田数顷,赐爵郡王,就差奖励他一部“宝马汽车”了。

可是这激怒了田悦,符令奇及家人遭遇不测。从此,皇帝开始重用符璘及其家人,成年后的符澈开始入朝为官,成了名副其实的“军二代”。

可能是受其祖父的性格遗传,从政后的符澈经常“以直忤权贵”,一直未能得到朝廷重用。直到公元827年,年近半百的符澈才当上壮武将军、左神策军将军兼御史中丞,开始进入“权力中枢”。公元839年,符澈被任命为检校左散骑常侍、�州刺史兼御史大夫、�宁等州节度使。公元840年夏天,符澈被任命为检校工部尚书,同年冬天被任命为河东节度使加兵部尚书(三品官,相当于现在的国防部部长)。公元844年,符澈被任命为云麾将军(三品官),达到一生的最高“军阶”。

这时的符澈似乎看淡了权力,公元844年,他数次辞官,打算好好享受退休生活。可是老天跟符澈开了个玩笑:次年春节刚过,67岁的符澈就因病驾鹤西去,留下7个儿子继续献身“唐朝军队建设”。

出生于军人世家的符澈,其死后的墓志为何由宰相白敏中撰写?背后又有着怎样的故事呢?

在符澈的墓志中,有一个让人眼前一亮的名字,即唐代大诗人白居易的弟弟,著名宰相、诗人白敏中。

白敏中生于公元792年,比符澈小13岁,公元821年考中进士。唐武宗时期,白敏中为翰林学士,迁中书舍人,累至学士承旨,兵部侍郎。符澈去世第二年,白敏中出任宰相。

从公元821年白敏中考中进士至845年符澈去世,两个人有24年的时间交集。那么,作为知名文人的白敏中,与著名武将符澈有没有来往呢?白敏中为符澈撰写墓志的背后有什么故事呢?

洛阳晚报记者从网上看到白敏中所写的墓志全文,其中关于符澈的一段话让人振奋不已。时隔1000多年,我们还能看到白敏中与符澈这对文官武将惺惺相惜的君子之风――

“苻(符)澈临�,诏公(白敏中)以侍御史衣朱衣银印,为节度副使。凡兵赋虚实,风俗制度,问公(白敏中)不问澈(符澈)。”此话大意是:符澈担任�宁节度使时,皇帝下诏白敏中以侍御史身份,担任�宁节度副使。凡兵力、赋税情况以及风土人情,人们大都会请教白敏中而不是符澈。

符澈会不会因此生气呢?答案是否定的。

在符澈的墓志中,白敏中深情地回忆了他和符澈的一些往事,尤其是在担任�宁节度副使时,符澈待他以“国士之礼”,让他十分感动。可见,符澈不是那种赳赳武夫,而是礼贤下士的儒将。

在白敏中看来,符澈“忠果坚明,精慎简约,取与有分,晦明不渝”,一言以蔽之,“可谓善始终矣”。

白敏中还在墓志中将符澈的曾祖、祖父、父亲、儿子等五代人一一提及,让后人能清楚地了解符氏家族的基本信息。

符澈去世后,唐武宗“为不听朝……赠扬州大都督”,可见符澈在唐武宗心中地位甚高。

洛阳碑志拓片博物馆馆长刘建军说,由白敏中撰文的符澈墓志,未见录于《全唐文》中,其文化价值弥足珍贵。

值得一提的是,在符澈墓志的四侧,还刻有十二生肖图案。以拓片下方为例,从右至左依次为猪、鼠、牛,皆为人身兽首,褒衣广袖,双手持笏站立,以半人半兽的形象进行神化。